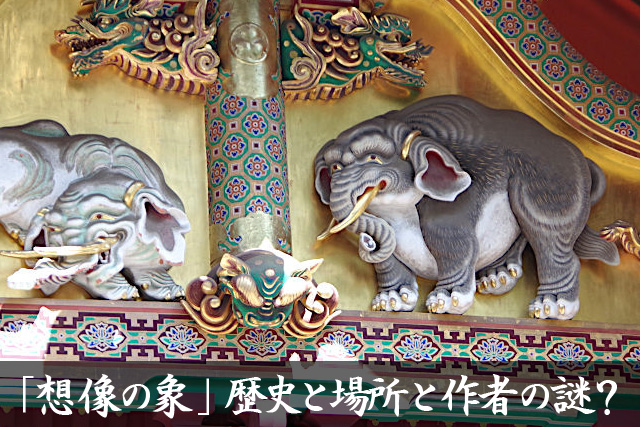

日光東照宮で特に注目すべきは、「想像の象」と呼ばれる不思議な彫刻です。

この彫刻にまつわる歴史や場所、そして作者に関する興味深い謎は、訪れる人々を惹きつけてやみません。狩野探幽が下絵を描いたとされるこの象は、本物を見たことなく、想像だけで作られた異例の作品です。

日光東照宮の上神庫の屋根下に彫られたこの象は、左右非対称の独特なデザインが特徴で、想像力と芸術性の高さを物語っています。

本記事では、日光東照宮の「想像の象」について、その背景と意義を詳しく解説し、歴史や文化、そして東照宮の魅力を浮き彫りにしていきます。

【目 次】

想像の象の基本情報と由来

想像の象の概要と由来

「想像の象」は、日光東照宮にある特徴的な彫刻の一つで、その名の通り、本物の象を見たことがない作者が想像によってデザインしたため、この名前が付けられました。

この彫刻は、1635年(寛永12年)に作られ、狩野探幽が下絵を描いたとされています。象の特徴を誇張して描いたユニークな表現が特徴で、例えば3本の尻尾やマンモスのような毛が施されており、現実の象とは異なる独特の姿が訪れる人々の目を引きます。

こうした特徴は、当時の作者の創造力と技術力を示しており、その風変わりなデザインが日光東照宮の魅力の一部となっています。

上神庫に彫られた「想像の象」

「想像の象」は、日光東照宮内の上神庫の屋根下に彫られています。

上神庫は三神庫の一つであり、外観を彩る彫刻や華やかな装飾が特徴です。その装飾の中心となるのが「想像の象」で、上神庫の重要な意匠を構成する彫刻として注目されています。

上神庫は神聖な品々を収める倉庫であるため、そこに彫られた象にも何らかの象徴的な意味が込められていると考えられています。

想像の象がある上神庫

想像の象がある上神庫

「想像の象」がある上神庫の位置と意義

日光東照宮の三神庫のうちの一つである上神庫は、石鳥居を通り、五重塔を左に見て表門を入ると、右に下神庫、正面に中神庫があり、中神庫の左に上神庫があります。

この彫刻は、直接的な宗教的意味合いを持っているわけではありませんが、その独特なデザインは、日光東照宮が持つ豪華な装飾と豊かな想像力を象徴しており、訪れる人々に驚きと感動を与えます。

また、彫刻そのものが物語る当時の文化的背景や職人の技術は、日光東照宮を単なる宗教施設に留まらせず、日本の歴史や美術を語る重要な存在へと引き上げています。

「想像の象」の絵師と背景

想像の象が作られた時代背景

「想像の象」は、江戸時代の1636年(寛永13年)に建造された日光東照宮の一部として制作されました。狩野派の絵師として名高い狩野探幽による下絵をもとに作られたと考えられています。しかし、実際に彫刻を手がけた職人については、詳細がわかっていません。

この時代は、徳川家康を祀る目的で、2代将軍徳川秀忠、そして3代将軍徳川家光の指導のもと、東照宮の大改修が行われた時期です。江戸幕府の安定期にあたり、政治的・経済的な繁栄が芸術や文化に多大な影響を与えました。

豪華絢爛な彫刻や建築が施された日光東照宮は、当時の職人や芸術家たちの技術の粋を集めた結果です。その中で「想像の象」は珍しいテーマを持ち、他の彫刻群と共に多くの人々を惹きつけてきました。

象を見たことがない狩野探幽の画力!

最も興味深い点は、「想像の象」が本物の象を見たことがない狩野探幽によって作られたという事実です。

当時、日本ではまだ象を見ることができる環境は整っておらず、1729年(享保14年)に初めて象が日本に渡るまで、その姿は海外から伝わった絵画や想像に頼るしかありませんでした。

そのため、「想像の象」は、実際の象とは異なる特徴を持っています。

- 顔の形状

頭部は大きく、耳は現実の象よりも小さめに描かれています。象の特徴である鼻(象鼻)は長く描かれていますが、現実の象ほど自然な流れではなく、彫刻的で独特な曲線を描いています。 - 体つき

体全体は丸みを帯びていますが、筋肉や皮膚のしわなど、現実の象に見られる細かいディテールは描かれていません。四肢は太く短めで、動物らしい力強さよりも装飾的な美しさを重視したデザインになっています。 - 顔の表情

表情は穏やかで、どことなく神聖さや親しみを感じさせるデザインです。現実の象が持つ迫力や威厳というより、霊的なシンボルとしての要素が強調されています。

なお、左側に描かれている動物については、その正体がはっきりとはわかっていません。「獏(ばく)」だと言う人もいますが、根拠となる資料は確認されていません。それでも、獏を想像した可能性もあるかもしれませんね。

ばく(水木しげるロード)

ばく(水木しげるロード)

彫られた場所の上神庫とデザインの意図

上神庫の建築に込められた意味

日光東照宮の上神庫は、神聖な品々を収めるために用いられましたが、単なる倉庫としての役割に留まらず、細部に渡る装飾が施されています。

「想像の象」が上神庫に彫られているのは、この建物の重要性を反映していると考えられます。上神庫の豪華な建築は、東照宮全体の調和を象徴し、徳川家康を敬い、称える想いが込められています。

彫刻の細部と象徴的な要素

「想像の象」の彫刻は、細部にまでこだわり抜いたデザインが特徴です。狩野探幽が象を実際に見たことがない中で、想像力を駆使して描いた結果として生まれた作品です。これらの特徴はユーモラスでありながら、個性的な存在感を放っています。

また、左右非対称のデザインの二頭の動物は、生命の多様性や想像力の無限性を象徴しているとも言えるかもしれません。それぞれ異なる姿が自然の多様性や不思議さを表現し、訪れる観光客や参拝者を感嘆させています。

蔵と象の語呂合わせの意義

「想像の象」が上神庫に彫られている背景には、その語呂合わせも関係していると言われています。「蔵(ぞう)」と「象(ぞう)」の発音が一致することから、当時の美的遊び心や洒脱な感覚が反映されていると考えられます。

この語呂合わせには、神庫をより記憶に残る建造物にする狙いが含まれていたとも推測されます。これにより、三神庫の中で上神庫が特にユニークであることを際立たせ、東照宮全体の芸術性をさらに高める役割を果たしているのです

日光東照宮「想像の象」について[まとめ]

日光東照宮の独特な彫刻である「想像の象」は、歴史、場所、作者それぞれに深い意味が込められています。

上神庫の屋根下に配置されたこの象の彫刻は、実際に象を見たことのない狩野探幽が下絵を描きました。そのため、象としては非常に独創的なデザインとなっています。

日光東照宮全体が豪華な彫刻で彩られている中でも、この「想像の象」は、想像力と技術力の結晶として際立つ存在です。また、日本に象が初めて渡来したのは彼らの制作後であるため、歴史的にも興味深い点と言えます。

「日光東照宮 想像の象」の魅力は、その技術やデザインのみならず、当時の日本人の異国文化への憧れや創造性を象徴しているのかもしれません。ぜひ、その目で直接確かめてみてはいかがでしょうか。

![国内旅行の費用を抑える賢い方法|具体例な節約術[チェック式]](https://hatobus.club/wp/wp-content/uploads/2025/03/costs-down-550x368.jpg)