陽明門の裏:逆さグリ紋

陽明門の裏:逆さグリ紋

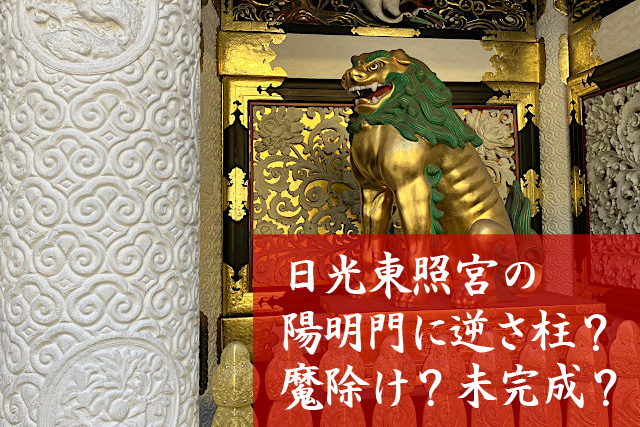

陽明門には「逆さ柱」と呼ばれる一本の柱があります。

逆さ柱は風水・陰陽道に基づく魔除けの役割や「満つれば欠ける」という未完成の美を重んじる思想が、その背景にあると考えられています。

また、逆さ柱を巡る歴史的な議論や西洋建築との対比からも、日本建築の独自性が浮かび上がります。

今回は、逆さ柱が持つ魔除けや未完成の美学に込められた理由、その象徴性について紐解いていきます。

【目 次】

日光東照宮 陽明門の逆さ柱とは?

陽明門における逆さ柱の場所

陽明門には12本の柱が門全体を支える構造になっていますが、その中で特に注目されるのが「逆さ柱」、通称「逆柱」と呼ばれる柱です。

逆さ柱とは、通常の柱とは上下が逆に彫られた柱のことを指します。この柱は陽明門の北側(背面)に位置し、西から2本目の柱にあたります。意図的に他の柱と異なる向きに彫られており、訪れる人々に不思議な印象を与えます。

(左)通常のグリ紋と逆さグリ紋(左)

(左)通常のグリ紋と逆さグリ紋(左)

陽明門の裏側の:通常のグリ紋

陽明門の裏側の:通常のグリ紋

逆さ柱の構造と特徴

逆さ柱には「グリ紋」と呼ばれる渦巻状の文様が施されていますが、他の11本の柱と比べると明らかに方向が逆です。この逆さ柱は誤って作られたものではなく、建築当初から意図的に設置されたことが分かっています。

この特殊な構造には、魔除けや未完成を意味する信念が込められています。「完璧を避けることで災いを遠ざける」という考え方が古くから存在し、この柱にもその思想が強く反映されているのです。

陽明門の逆さ柱に込められた魔除け説

陽明門の表側:通常のグリ紋

陽明門の表側:通常のグリ紋

風水や陰陽道の影響

風水や陰陽道では、建造物の配置や形状が運気や魔除けに大きく影響を与えるとされてきました。特に「完全な形は災いを招く」という考えから、意図的に未完成の部分を作ることで悪霊や邪気を遠ざけられると信じられてきたのです。

陽明門の逆さ柱もその思想に基づき、柱を逆さに彫ることで「完璧さ」を避け、建物全体の調和を保ちながら魔除けの効果を発揮していると考えられます。このような伝統的思想が、日光東照宮という世界遺産に反映されている点は非常に興味深いと言えるでしょう。

魔除けとしての逆さ柱の象徴性

徳川家康を祀る日光東照宮では、この逆さ柱が神社の大切な存在を邪気や悪霊から守るために設置されたと考えられています。「逆さ」という不完全さが、魔を払う力を持つと信じられてきたのです。

さらに、柱そのものが建物を支える生命線であることから、意図的に逆さにすることで特別な祈念や象徴的な価値が与えられました。このように、逆さ柱は陽明門において美的な存在であると同時に、深い精神性を宿した重要な要素として息づいています。

未完成だからこそ価値があるのか?

「満つれば欠ける」日本の未完成美学

日本の伝統文化には、「満つれば欠ける」という考え方が深く根付いています。この理念は、物事が完璧になった瞬間から衰退が始まることを意味し、長寿や調和を願う心を反映しています。

日光東照宮の陽明門にある逆さ柱は、意図的に未完成の形を保つことで「完成」を避け、建物の永続性や調和を保つ狙いがうかがえます。また、人の手による完璧さを避けることで、神への畏敬を示すという文化的背景も感じられます。

この考え方は、古代から現代に至るまで、日本の建築文化において重要な思想として受け継がれてきました。

職人たちが残した「遊び心」や象徴性

日光東照宮の陽明門を手掛けた職人たちは、その高度な技術だけでなく、細部に遊び心や象徴性を取り入れることにも優れていました。

逆さ柱は、単なるデザインや構造の一部ではなく、建物に「未完成」という価値観を付与する象徴的な存在です。この意図的な仕掛けは、訪れる人々に驚きや興味を提供すると同時に、建築そのものを語り継ぐ要素となっています。

また、逆さ柱には、完璧を避けることで災いを遠ざけ、調和を願うという深い意味が込められています。これらの要素が一体となり、陽明門を日光東照宮の象徴的な存在へと昇華させているのです。

逆さ柱を巡る研究と論争

歴史的文献と記録に見る逆さ柱の由来

陽明門の逆さ柱の由来を探ると、鎌倉時代の兼好法師が著した『徒然草』に記された「完成したものはその時から滅び始める」という教えに辿り着きます。この哲学は、未完成の状態を意図的に保つことで長寿や繁栄を祈る、日本独自の文化的価値観に基づいていると考えられます。

”花は盛りに、月はくまなきをのみ、見るものかは。

雨にむかひて月を恋ひ、垂れこめて春の行方知らぬも、なほあはれに情深し。”

(徒然草 第137段 兼好法師)

また、逆さ柱には魔除けとしての意味が込められ、災厄を遠ざけるために意図的に逆さに彫られたという説もあります。しかし、歴史的な記録には逆さ柱に関する明確な説明がないため、その目的や意図については依然として謎が多いのが現状です。

「ミス説」から見る逆さ柱の新たな謎

逆さ柱は「設計上のミス」によるものだとする意見も存在します。この説では、建築当時の技術的制約や職人間のコミュニケーションの錯誤が原因で、誤って逆さに取り付けられたのではないかと考えられています。

しかし、日光東照宮の陽明門は伝統と技術の粋を集めた建築物であり、その精巧さから「ミス説」には否定的な意見が多く見られます。

このように、逆さ柱の配置が意図的なものか、それとも偶然の産物なのかを巡る議論が続くことで、この柱にさらなる魅力と謎が加わり、人々を惹きつけています。

西洋建築との比較に見る未完成の美

逆さ柱の概念を西洋建築と比較すると、興味深い文化的違いが浮かび上がります。

西洋建築では、圧倒的な対称性や完全性を追求した設計が多く見られます。一方、日本の建築では「満つれば欠ける」という哲学に基づき、意図的に未完成な要素を取り入れることが高く評価されてきました。

西洋建築では未完成は課題や欠陥と見なされることが多いため、この違いは日本と西洋における文化的背景や価値観の差を如実に表していると言えるでしょう。

現代人が学ぶべき「完璧を求めない美」の哲学

現代社会では、完璧さや目標の達成に固執するあまり、多くの人がストレスを抱えがちです。しかし、逆さ柱が教えてくれるのは、完全であることが必ずしも美しさや価値に繋がるわけではないということです。

むしろ、未完成や不完全な部分が独自の魅力や個性を生むことがあります。この発想は、現代人に「肩の力を抜き、未完成を楽しむ生き方」を示唆しています。

日光東照宮という日本が誇る世界遺産の逆さ柱は、日常の中で立ち止まり、自分自身の未完成さを受け入れ楽しむことの大切さを教えてくれる、まさに現代のパワースポットと言えるでしょう。

日光東照宮の陽明門に逆さ柱?[まとめ]

日光東照宮のの逆さ柱には、魔除けの役割や「未完成」という日本独自の美的感覚が込められています。

「建物は完成すると崩壊が始まる」という伝承や、日本文化に根付く「未完成の美学」が反映された結果として、逆さ柱が生まれたと考えられます。

さらに、風水や陰陽道の影響を受け、災いや邪悪を遠ざけるための工夫が含まれている点も興味深い特徴です。

日光東照宮の陽明門と逆さ柱は、完璧を追い求めない美の哲学や、日本人独自の建築文化を体現する重要な存在です。そしてそれは、現代においてもなお、大切なメッセージを私たちに伝え続けています。

![国内旅行の費用を抑える賢い方法|具体例な節約術[チェック式]](https://hatobus.club/wp/wp-content/uploads/2025/03/costs-down-550x368.jpg)