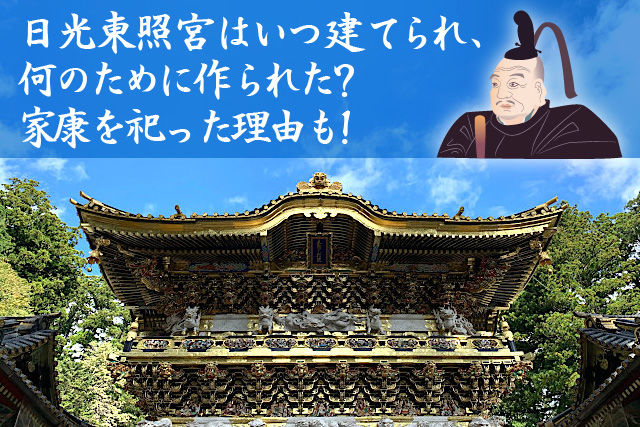

日光東照宮は、栃木県日光市に位置する徳川家康を主祭神として祀る神社で、元和3年(1617年)に建てられました。

その豪華絢爛な彫刻や装飾で知られ、現在では日本を代表する国宝かつパワースポットとして、国内外から多くの観光客が訪れます。

本記事では、なぜ日光東照宮が作られ、その目的や背景にはどのような理由があったのかについて詳しく解説します。

家康の遺言による創建や、日光が選ばれた歴史的意義に迫るとともに、この神社が「関東八州の守護神」として果たしてきた役割をご紹介します。

日光東照宮はいつ建てられた—歴史と建設の背景

徳川家康の死と日光東照宮創建の経緯

日光東照宮は、江戸幕府を開いた初代将軍・徳川家康を神として祀るために建てられました。

家康は元和2年(1616年)に駿府城で没しましたが、その遺志により、一旦遺体は静岡県の久能山に埋葬され、翌元和3年(1617年)に日光へと遷座されました。この遷座の背景には、関東の要所である日光を「関八州を鎮守する地」として選んだ家康の意図があります。

日光には古来より信仰が根付いており、徳川幕府がこの地に家康を祀ることで、その権威を永続させる狙いがあったのです。

1617年(元和3年)の建立とは?

日光東照宮が初めて建立されたのは、元和3年(1617年)のことです。この年、家康の遺体が久能山から日光山へと移され、本殿や拝殿を含む社殿が創建されました。

この元和東照宮の建立は、2代将軍徳川秀忠の主導のもと進められました。規模としては現在の東照宮よりも控えめで、家康の遺志を忠実に反映したものでした。

その後、東照宮は家光の時代に大規模な改修と拡張が行われ現在の豪華な姿となりますが、1617年の建立は東照宮の歴史の出発点として重要な意味を持ちます。

家康の遺言と久能山からの日光への遷座

「東照宮」と揮毫したのは、渋沢栄一

「東照宮」と揮毫したのは、渋沢栄一

徳川家康は生前、「自分の遺体を最初は久能山に埋葬し、その後、日光山に移して神として祀るように」といった遺言を残しました。この遺志は家康が死去した翌年までに実現され、日光東照宮の創建が行われることになります。

日光が選ばれた理由は、霊山である日光山の地形や古くからの信仰が徳川幕府の精神的基盤を強化するのにふさわしいと考えられたためです。

また、関東全域、いわゆる「関八州」を守護する位置として戦略的な意図もありました。この移転により、日光は幕府の権威を象徴する聖地となったのです。

日光山の歴史的背景と信仰の地としての重要性

日光山は古くから日本の霊山として信仰を集めてきた土地です。とりわけ、男体山や女峰山といった霊峰が仏教や山岳信仰と結びつき、多くの巡礼者が訪れました。

また、日光の地は鎌倉時代以降も信仰集団や武士によって保護され、歴代の有力者が寄進を行ってきた聖地でもあります。こうした信仰の歴史がすでに確立されていたことが、日光東照宮の建設地として選ばれた大きな理由の一つです。

これにより、東照宮は単なる神社ではなく、日本全体における信仰と政治の拠点としての役割を担うことになりました。

建設を主導した徳川秀忠と幕府の意図

日光東照宮の建設は、徳川家康の後を継いだ2代将軍・徳川秀忠によって主導されました。秀忠は父である家康の遺志を尊重するだけでなく、その神格化が徳川政権を安定化させるための重要な手段であると理解していました。

当時の幕府はまだ新しい政権基盤を固めている段階にあり、東照宮を建設することで家康の霊威を利用し、国内の支配力を強化する目的がありました。秀忠と幕府の計画は成功し、東照宮は広く人々に信仰されることで、徳川家の権威を象徴する存在となったのです。

徳川家康を東照大権現として祀った理由

家康が神格化された背景とは?

日光東照宮が建設された背景には、徳川家康の偉大な功績が深く関係しています。家康は戦国時代の動乱を終わらせ、江戸時代の平和と繁栄をもたらした人物です。

そのため、彼を「神」として祀る意義が認識され、民衆や将軍家の間で神格化される運びとなりました。家康を神として崇拝することにより、徳川家が平和と繁栄を守る存在であると強調し、長期的な安定を築く狙いもありました。

戦国時代を終わらせた功績と平和の象徴

徳川家康は関ヶ原の戦いに勝利し、天下を統一して慶長8年(1603年)に江戸幕府を開きました。戦国時代を終わらせた彼の功績は、単なる軍事的な勝利にとどまらず、日本全体に安定と秩序をもたらした点で極めて重要です。

そのため、家康は「平和の象徴」として後世の人々に記憶され、日光東照宮の創建を通して、平和の守護神として祀られることになりました。日光東照宮の荘厳な雰囲気は、家康のこの役割を物語っています。

東照大権現の神号が持つ意味

徳川家康は死後、「東照大権現」という神号が贈られました。この「東照」という言葉には、「東方を照らし、導く」という意味が込められており、家康が関東地方や日本全体を守護する存在として位置づけられたことを表しています。

また「大権現」という神号は、人間でありながら神に近い尊い存在として認められたことを示しており、彼が歴史的にどれだけ重要な人物であったかを象徴しています。

関東八州の守護神としての役割

日光東照宮が選ばれた場所は、家康が生前に遺言で指定した「関東八州の鎮護」として最適な地でした。日光は古くから山岳信仰の霊地であり、その神秘的な性質が将軍家の権威を強化するのに適していました。

家康の霊や守護力が東日本全体に影響を与えるようにとの願いが込められており、東照大権現としての信仰が現代に至るまで続いているのも、この地域の象徴的な重要性によるものです。

家康の「永続的支配」を象徴する目的

徳川家康を東照大権現として祀り、日光東照宮を建設した理由の一つに「徳川幕府の永続性」を示す狙いがありました。

家康を神として祭り上げることで、徳川家の支配を天地の摂理に従った正当なものとし、広く民衆にもその意識を浸透させることを目的としていました。

壮麗な日光東照宮そのものが、徳川幕府の権威と安定を象徴しているといえます。

日光東照宮と奥社の御朱印

日光東照宮と奥社の御朱印

日光東照宮の特徴とその後の発展

荘厳で豪華な装飾とその意味

日光東照宮は、その荘厳かつ豪華な装飾で知られています。本殿や陽明門、回廊には、見事な彫刻や漆塗り、金箔がふんだんに使用され、江戸時代の最高峰の技術が結集されています。

陽明門は「日暮の門」とも呼ばれ、一日中見ていても飽きないほどの美しさと緻密さを持っています。

装飾には家康が平和と繁栄を願った意図が込められており、例えば三猿や眠り猫など、象徴的な彫刻には自然との調和や道徳の教えが表現されています。

また、これらの装飾は単なる美観だけではなく、日光東照宮が特別な場所であることを訪れる人々に印象づける役割も果たしています。

初代から三代にわたる改造と拡張

日光東照宮は、創建当初から次々と拡張や改造が行われました。初代の徳川家康の遺言により元和3年(1617年)に創建されましたが、特に注目すべきは1636年(寛永13年)に行われた大改造です。

この大改造は、三代将軍徳川家光によって実施され、1年5ヶ月の短期間で現在の荘厳な姿が完成しました。費用は約100万両(現在の価値で約1000億円)という莫大な資金が費やされ、総責任者には秋元但馬守泰朝、大棟梁には甲良宗広が任命されました。

この大改造を通じて日光東照宮は、江戸幕府の権威を象徴する建築物としての地位を確立しました。

幕府時代の政治的シンボルとしての役割

日光東照宮は、単なる神社やパワースポットとしての役割を超え、幕府時代には政治的シンボルとしての重要な役割を果たしていました。

徳川家康を東照大権現として祀るこの神社は、全国の徳川家臣や藩主たちに対して家康の威光を示し、幕府の権威を視覚的に伝える場となりました。また、関東八州の守護神として信仰され、日光は要所として宗教的、政治的に重要な地位を築きました。

東照宮の豪華さや威厳は、幕府の繁栄と平和を象徴し、徳川家の永続的支配を正当化する意味も込められています。日光東照宮が築かれた目的の一つには、このような幕府の政治力の維持や発展があったと言えるでしょう。

日光東照宮はいつ建てられ、何のために作られた?[まとめ]

日光東照宮は、徳川家康を祀るために元和3年(1617年)に創建された神社です。この神社は、戦国時代を終わらせ平和を築いた家康の功績を称え、永続的な平和と秩序を願うために造られました。

家康の遺言に従い、最初は久能山に埋葬された遺体が日光へと移され、家康を東照大権現として神格化することで、関東八州の守護神としての役割を果たすことになりました。

また、日光の地は古来より信仰の聖地であり、その歴史的背景が家康を祭るにふさわしい場所とされたのです。

日光東照宮は日本の歴史的文化や宗教的価値を象徴する建物であり、現在では国宝としてその豪華絢爛な建築美から訪れる人々を魅了し続けています。神社としての役割に加え、パワースポットとしても知られ、多くの観光客を惹きつけています。

![国内旅行の費用を抑える賢い方法|具体例な節約術[チェック式]](https://hatobus.club/wp/wp-content/uploads/2025/03/costs-down-550x368.jpg)