【身曾岐神社:2024年9月16日参拝】

身曾岐神社は、古神道の教えに基づき、火と水を大切に祀る稀有な社です。その凛とした佇まいは、訪れる人の心を自然と静め、日常のざわめきから解き放ってくれます。

音楽ファンにとっても、身曾岐神社は特別な意味を持っています。人気デュオ「ゆず」のソングライターでありボーカルを務める北川悠仁さんは、2011年10月20日、アナウンサーの高島彩さんとここで結婚式を挙げました。

それだけでなく、北川さんは境内の鳥居を奉納し、ライブや奉納演奏を行うなど、深く縁を結んできました。そのため、ゆずのファンにとっては、まさに“聖地”ともいえる場所なのです。

しかし、単なる有名人ゆかりの地としてではなく、この神社が放つ魅力はもっと奥深いところにあります。

鳥居をくぐれば、時間の流れがゆるやかに変わっていく。木漏れ日の参道、池に浮かぶ能楽殿、火と水の社──すべてが調和し、訪れる人それぞれに静かな物語を手渡してくれます。

人気の幸福ゆず守

人気の幸福ゆず守

【目 次】

今に生きる「みそぎ」と古神道の「古(いにしえ)」

身曾岐神社を訪れた際、神職の方から、今も息づく神道の教えと、先ほど触れた能楽殿のお話を伺いました。

その中でも心に残ったのは、「みそぎ」という行為が持つ意味です。

物語は、神代の時代にさかのぼります。

イザナギは亡くなった妻イザナミを迎えに、黄泉の国へと向かいます。しかし、変わり果てたその姿を目にし、恐れをなして現世へ逃げ帰ってきました。

そのとき彼は、「黄泉の国に行ったことで、自らの身が穢れてしまった」と悟り、川に身を浸して清めます──この行為こそが「みそぎ」の始まりだといいます。

神職の方は、「黄泉の国と現世の境目こそが、みそぎの場である」と語ってくれました。そして、この浄めのとき、イザナギの左目からは天照大神(アマテラス)、右目から月読命(ツクヨミノミコト)、鼻から須佐之男命(スサノオノミコト)の三柱の神が生まれたのです。

みそぎは、ただ身を洗うのではなく、新たな命や力を生み出す行為でもあったのだと感じます。

さらに古神道の「古(いにしえ)」は、単なる昔ではなく“本来の”“真実の”という意味を持ち、その教えは日本人の信仰や生き方の原点、血の中に息づく思想といえます。山川草木、風や水、火や大地──この天地自然そのものを教典とする命の信仰なのです。

こうして身曾岐神社で聞いたお話は、遠い神話をただの昔話としてではなく、今を生きる私たちの心にも響く「現在進行形の教え」として刻まれました。

火と水が響きあう杜 ― 身曾岐神社

鳥居と社号碑が告げる入口

九月半ば、陽射しはまだ夏の名残を帯びながらも、風は秋の匂いを運んでいました。山梨の緑深い道を抜けたその先に、突然、凛とした空気が立ち上ります。

そこに立っていたのは、長い年月を経た石の社号碑と、素朴で重厚な木の鳥居。刻まれた「身曾岐神社」の文字は、澄んだ空を背景に一層くっきりと映え、ここが特別な場所であることを告げていました。

言葉が開く心の扉

鳥居の脇には二つの看板があり、まず目に飛び込んでくるのは「天壌無窮」の四文字。

「神世とは古き昔の事ならず 今を神世と知る人ぞかみ」と書かれています。

遠い昔だけが神の時代ではない──今ここに立っているこの瞬間もまた、神の世であるという、深い響きのある言葉です。

並んで「天下泰平」。筆の力強さと素朴な木枠が相まって、飾らない祈りの力を感じさせます。

並んで「天下泰平」。筆の力強さと素朴な木枠が相まって、飾らない祈りの力を感じさせます。

足を止めて文字を眺めるうち、外の世界の音はすっかり遠のき、耳に届くのは風に揺れる葉の音だけになりました。

木漏れ日と玉砂利の参道

鳥居をくぐると、足元の玉砂利がさらさらと鳴り、両側から木々がアーチを描きます。

鳥居をくぐると、足元の玉砂利がさらさらと鳴り、両側から木々がアーチを描きます。

葉の間から差し込む光が、まだら模様を参道に落とし、歩を進めるたびにその模様が静かに揺れます。この道は外界から少しずつ切り離され、自分の内側へと静かに降りていく道程のようです。

水面に浮かぶ能楽殿(瑞祥宮)

参道と鳥居を抜けたその先に、ふっと視界が開けます。そこに現れるのは、池にせり出すように優雅に佇む能楽殿──瑞祥宮。

神楽殿に代えて据えられたこの舞台は、日本人の民族精神を象徴する伝統芸能「能」のための本格的な舞台です。舞台・橋掛かり・鏡の間・貴人席を備え、しかも屋外に能舞台本来の姿で建立されたものとして、国内でも屈指の存在といわれます。

木造檜皮葺入母屋造り、そのすべてに木曽檜が用いられ、木肌の温もりと端正な造形美が際立ちます。

背面には、能舞台特有の松の絵。その緑は、神池に映り込み、風が吹けばゆらりと揺れ、まるで絵そのものが生きているかのようです。

舞台袖からは橋掛かりが奥の鏡の間へと延び、その構造は能が大切にする「間(ま)」の美をそのまま形にしています。ここで一曲が舞われれば、現実と夢の境界は容易に解け、観る者の心は時空を越えてゆくでしょう。

毎年8月3日には、例祭の宵宮として「八ヶ岳薪能」がこの舞台で盛大に催されます。大自然の夜気と篝火に照らされた能楽殿は、昼間とは異なる荘厳な表情を見せ、炎と影の中で舞う姿は、まさに神と人とが交わる瞬間そのものです。

光に包まれた本殿

能楽殿を後にし、白砂が広がる明るい本殿へと出ます。

二本の木柱に渡されたしめ縄、太陽を浴びた白砂は目が覚めるほど明るく、そこを歩く一歩一歩がまるで清めの儀式のようです。

本殿は端正な神明造り。木肌の柔らかな光沢と直線的な屋根の美しさが印象的で、内部には天照太神を祀る社が静かに佇みます。

拝殿越しに見える三つの社の並びは、まるで時の流れを真っ直ぐに貫く軸のよう。立ち尽くせば、空気まで澄み渡っていくのを感じます。

【ご祭神】

主祭神:天照太神(アマテラスオオミカミ)

合祀神:天徳知徳乍身曾岐自在神(井上正鐵/イノウエマサカネ)(ホトカミ)

【ご利益】

身曾岐神社の根本理念「禊(みそぎ)=“きれいになること”」に基づき、心身の浄化と本質への立ち返りを促します。さらに、神前結婚式や能舞台での奉納を通じて、安らぎや縁結びの祈願にも応えてくれます。

火(日-太陽)を祀る火祥殿

本殿から左手へ進むと、火(日-太陽)を祀った火祥殿が姿を現します。

古神道における「神は火水なり」の教え、その「火」の側を象徴する場所です。炎が持つ破壊と再生の両面を、包み込むような温もりが漂っていました。

刻まれた扁額は、まさに焔のような力を湛えています。内部はほの暗く、奥に据えられた火の象徴が静かに光を放っていました。

水を讃える水祥殿

参道に戻り、もう一つ「水」を祀った水祥殿へ。

吹き抜けの構造が心地よい風を運び、屋根の下に据えられた水盤には、澄み切った水が静かに湧いています。

その水は、八ヶ岳山麓の地中深くで約八十年もの歳月をかけて清められた聖水が湧き出る井戸を神座としたもの。陽光を受けた水面はきらきらと輝き、耳を澄ますと柔らかな水音が響きます。

その音は鼓動よりもゆっくりで、心を深く鎮め、呼吸を整えてくれます。ここには炎の熱もなく、ただ水が絶え間なく時を流す静けさがありました。

火祥殿・水祥殿による火の清めと水の清めという相反する要素の調和は、運命の開花や厄除け、人生の流れの好転をもたらすと伝えられます。

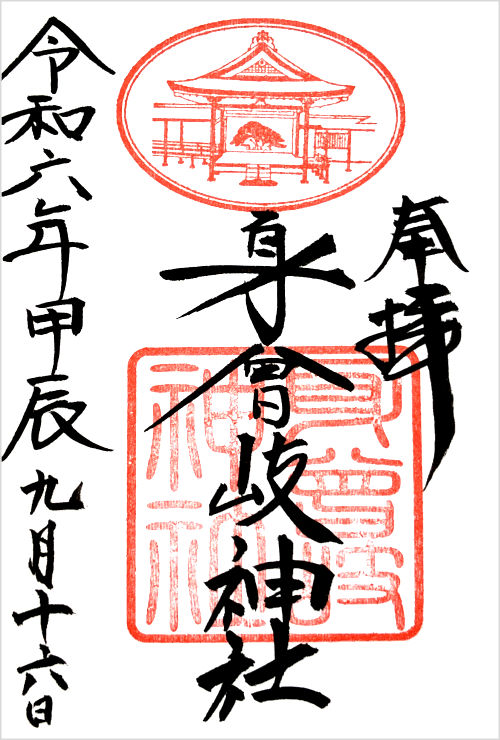

身曾岐神社の御朱印

まとめ文

身曾岐神社を歩き終えたとき、胸の奥に残っていたのは、はっきりとした言葉ではなく、柔らかな感覚でした。

白砂を踏みしめたときの清らかさ、火祥殿に満ちる温もり、水祥殿に漂う涼やかな静けさ──それらがゆっくりと混ざり合い、自分の中に澄んだ空気を流し込んでくれたように思います。

能楽殿の松の絵が水面に揺れる光景は、今も目を閉じればすぐに浮かびます。その姿は、ただ美しいだけでなく、心の奥に隠れた感情や記憶をそっと呼び起こす力を持っていました。本殿前に立ち、天照太神へ向けて深く一礼した瞬間、自分の中のざわつきがすっと消えていったのも忘れられません。

ゆずファンにとって、この場所は北川悠仁さんと高島彩さんが誓いを交わした“聖地”であり、音楽や人との縁を感じる場でもあります

しかし、それ以上に、この神社は訪れる誰にとっても、自分自身と静かに向き合える空間なのです。日常に追われ、時間が細切れになってしまいがちな私たちに、この杜は「立ち止まることの贅沢」を思い出させてくれます。

帰り道、振り返った参道の木漏れ日は、来たときよりもやわらかく見えました。それはきっと、ここで過ごしたひとときが、心に静かな余白を残してくれたからでしょう。その余白は、訪れた後の日々の中で、ふとした瞬間にそっと香るはずです。

>>公式サイト

【参拝時間】

拝観・社務所受付:9:00~17:00

ご祈祷受付時間:9:30~16:00(身曾岐神社)

定休日:なし

【ご祭神】

主祭神:天照太神(アマテラスオオミカミ)

合祀神:天徳知徳乍身曾岐自在神(井上正鐵/イノウエマサカネ)(ホトカミ)

【ご利益】

身曾岐神社の根本理念「禊(みそぎ)=“きれいになること”」に基づき、心身の浄化と本質への立ち返りを促します。

【アクセス】

>>身曾岐神社へのアクセス方法と駐車場ガイド|観光スポット・グルメ情報も紹介

![国内旅行の費用を抑える賢い方法|具体例な節約術[チェック式]](https://hatobus.club/wp/wp-content/uploads/2025/03/costs-down-550x368.jpg)