高野山・奥の院の見どころ5選を紹介します。

- 高野山・奥の院〜空海は今も修行している

- 高野山・大門

- 壇上伽藍〜根本大塔

- 金剛峯寺〜教科書でおなじみ

- 苅萱堂〜苅萱堂心と石童丸の悲しい物語

高野山は、西の大門から東の奥之院まで約4kmあります。

高野山の二大聖地は、弘法大師御廟(ごびょう)がある奥之院と壇上伽藍(だんじょうがらん)です。空海、高野山といえば、教科書で習った金剛峯寺ですが、壇上伽藍から歩いて1、2分です。

(四季の旅/2019-11-01・2022-4-30)

【目 次】

高野山・奥の院〜空海は今も修行している

南無大師遍照金剛(なむ だいし へんじょう こんごう)

この門から参道に入る時や参拝する時に、まずはじめに念じる言葉です。意味は、「弘法大師に帰依する」

虚空盡衆生盡涅槃盡我願盡(虚空尽き 衆生尽き 涅槃尽きなば 我が願いも尽きなむ)

「宇宙が尽きるまで、悟りを求めるものが尽きるまで、生きとし生ける者が全て輪廻転生から解脱するまで、私の願いは尽きることが無い」。弘法大師のこの願いの言葉は、一番好まれているそうです。

いろいろな会社の供養地

元来は墓地だと思いますが、会社のシンボルとして高野山に祀っているようです。また、供養地は60cm×60cmの座布団の広さで100万円です。

福助株式会社

福助株式会社

株式会社アデランス

株式会社アデランス

UCC上島珈琲株式会社

UCC上島珈琲株式会社

シャープ株式会社。真ん中の黒い石はTVの画面を表し、見る人の姿が写るようになっています。

シャープ株式会社。真ん中の黒い石はTVの画面を表し、見る人の姿が写るようになっています。

花菱アチャコ句碑

花菱アチャコ句碑

高野山・奥の院の参道

参道の両サイドには、名だたる戦国武家の供養塔が多くあり、織田信長の供養塔も見つかったそうです。

加賀前田家の供養塔

加賀前田家の供養塔

人々がお化粧を施したり、帽子をかぶせたりして、化粧地蔵と呼ばれています。

法然上人供養塔

法然上人供養塔

徳川家康の次男・結城秀康 越前松平家石廟

徳川家康の次男・結城秀康 越前松平家石廟

織田信長の供養塔

織田信長の供養塔

少し高台にあり、参道からではよく見えません。そこで、参道ではない帰り道から望遠で撮影しました。

御廟橋(ごびょうばし)

橋に使われている石の板は26枚です。(これより先は撮影禁止)

御廟橋を渡ると奥之院の燈籠堂

燈籠堂の前に備えられている塗香(ずこう)を手のひらにとり、手を合わせてこすります。神社の手水舎でのお浄めと同じです。

【塗香】数種の香木を混ぜて粉末にし、粉末のまま乾燥したものと、浄水と混ぜ合わせ練香したものがあります。

順路に沿って、左回りに燈籠堂の真裏に回ると、御廟があります。ここで、今でも弘法大師空海が生きていて修行されているといわれます。ここで「南無大師遍照金剛(なむ だいし へんじょう こんごう)」と念じ、願い事をします。

その後、燈籠堂(とうろうどう)の地下に入りました。(コロナの影響で2022年4月には地下には入れませんでした)

また、地下には高さ10cmほどの仏さまの銅像(個人名付)が5,000体ほど並んでいました。設置料は銅像1体が1万円だそうです。

燈籠堂の地下から出て、御廟橋を渡り、奥の院入り口へ戻ります。来た道と違う道でした。

水向地蔵

御廟橋のすぐ左側にあります。

『玉川の清流を背にして、地蔵菩薩や不動明王、観音菩薩などが安置されており、これらを総称して水向地蔵と呼びます。参詣客は御供所(ごくしょ)にて、経木(水卒塔婆-みずとば)を求め、水向地蔵に手向(たむ)け水をそそぎ、亡き人々の冥福を祈ります。』

護摩堂と御供所(右奥)

弘法大師は今も修行していると言われ、毎日御供所にて2回食事が作られ、御廟に運ばれます。「生身供(しょうじんぐ)」と言われる儀式で、入定後から現在まで1200年もの間、続けられている儀式のひとつだそうです。

この御供所で、奥之院の御朱印をいただけます。

無縁塚

なんだか願いや怨念が満ちていそうです。心の中で「成仏してください」と唱え、早足で通り過ぎます。こういう場所では、「かわいそう」とか同情や憐みを持ってはいけません。関心を持つと、取り憑かれる恐れがあるからです。

英霊殿

英霊殿

御札守授興所

大人気の弘法大師の金ぴかのお守りは3,000円。かなりのご利益が期待できるそうで、このお守りを買うだけのツアーもあるそうです。

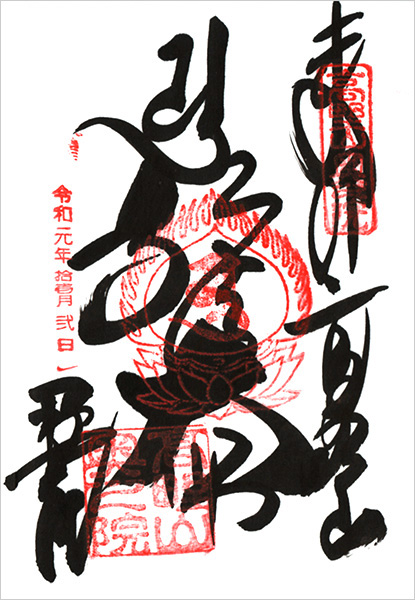

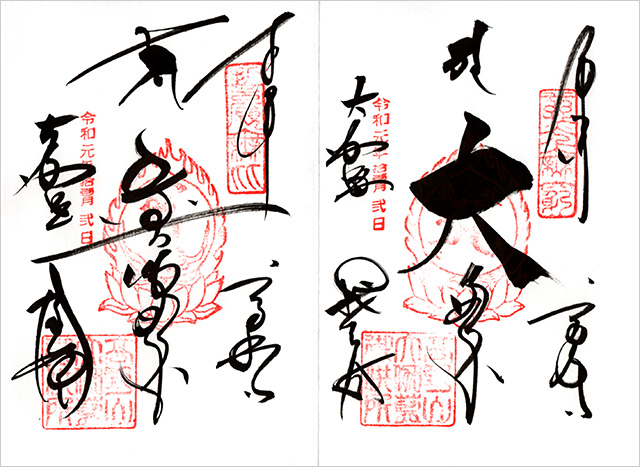

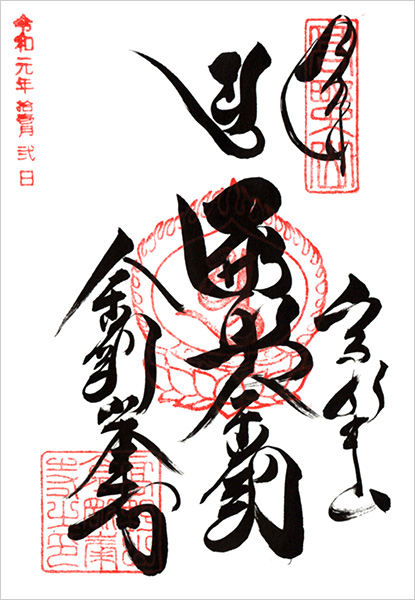

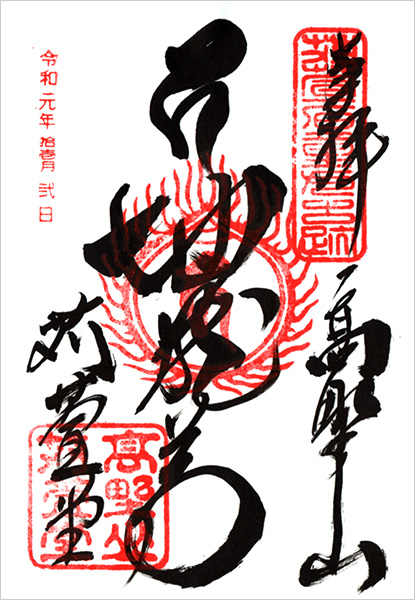

高野山・奥の院の御朱印

高野山・奥之院入り口から高野山の一番西にある総門・大門へは、バスで行くのが便利です。

必ず大門行のバスをご利用ください。高野山駅行ですと、金剛峯寺の前の停留所(天寿院橋-東)で右に曲がってしまい、大門までは行きません。

高野山・大門

バスの停留所「大門」は大門より少し手前。右を見上げると大門が見えます。

木造二重門の大門は、国内最大級での高さ約26mです。

木造二重門の大門は、国内最大級での高さ約26mです。

金剛力士像

金剛力士像

高野山・大門から壇上伽藍へ

大門から道沿いに500mほど約7分で壇上伽藍(だんじょうがらん)の中門に(写真上)。高さ約16m、横約25m。檜皮葺(ひわだぶき)です。

壇上伽藍とは、金堂から東塔までの総称で、大日如来が鎮座する壇、または修行する道場を意味します。

中門に安置されている四天王像

北方を守護する多聞天(左上)、東方を守護する持国天(右上)

南方を守護する増長天(左下)、西方を守護する広目天(右下)

金堂(こんどう)

ご本尊は薬師如来像(高村光雲作)拝観料200円

ご本尊は薬師如来像(高村光雲作)拝観料200円

金堂の左にある六角経蔵(ろっかくきょうぞう)。この六角経堂には取手が付いていて、それを押して回ります。一回りすれば、『一切経』を一読したのと同じ功徳を得られるといいます。

空海が高野山を聖地に決めた理由?

金堂の左奥にある三鈷の松

大同元年(806年)、弘法大師が唐から帰国される際、日本で密教を広めるのにふさわしい聖地を求めて、明州の港から密教法具である「三鈷杵(さんこしょ)」を投げました。

帰国後、その三鈷杵を探し求めると、この松の木にかかっていたといいます。こうして、高野山は真言密教の道場として開山されました。

案内板によると、ふつう松の葉は2葉か5葉ですが、「三鈷の松」は密教法具の三鈷杵のように3葉になっているのが特徴、とあります。しかし、見つかりませんでした。

三鈷の松の後ろにある御影堂(みえどう)

壇上伽藍〜根本大塔

壇上伽藍のシンボル根本大塔

根本大塔(こんぽんだいとう)は、金堂の後ろにそびえています。高さ48.5m、一辺23.5m×四方。

根本大塔内の「立体曼荼羅」は必見!

中央に胎蔵大日如来、その周り東西南北に金剛界四仏(阿閦・弥陀・宝生・不空)、さらにその周囲16本の柱には16菩薩の絵が配されています。立体で表現した曼荼羅です。(拝観料200円)

→【高野山】空海・奥の院、根本大塔[立体曼荼羅]と金剛峯寺、そして北条政子の金剛三昧院

2019年11月1日には、根本大塔と金剛峯寺の中には入らなかったのですが、2022年4月30日には入りました。建物内に興味のある方は上のリンクをクリックしてください。

根本大塔の左方向(東)前にある不動堂(国宝)

1197年(建久8年)鳥羽天皇の皇女院の御願により行勝上人が建てたと言われています。

不動堂よりさらに東へ歩くと、西行桜(写真上)、三眛堂、東塔になります。

三眛堂

三眛堂

東塔(ここまでが壇上伽藍)

東塔(ここまでが壇上伽藍)

東塔から紅葉の蛇腹路を歩き、金剛峯寺(こんごうぶじ)へ参ります。

金堂と不動堂の御朱印

金剛峯寺〜教科書でおなじみ

金剛峯寺の名は、お経『金剛峯楼閣一切瑜伽瑜祇経(こんごう ぶろうかく いっさい ゆがゆぎきょう)』にちなんでいます。

高野山、また空海といえば、ふつう金剛峯寺だと思います。奥の院とか壇上伽藍とかの名前は、教科書に出ていたか覚えていません。それというのも、高野山の総称として金剛峯寺と言われていたようです。

金剛峯寺の表門

金剛峯寺の表門

金剛峯寺の主殿(本坊)。拝観料500円

金剛峯寺の主殿(本坊)。拝観料500円

金剛峯寺の境内は、東西60m、南北約70m。境内総坪数は、なんと48,295坪の広さだそうです。主殿に連なった右の方の建物内で御朱印はいただけます。

→【高野山】空海・奥の院、根本大塔[立体曼荼羅]と金剛峯寺、そして北条政子の金剛三昧院

2019年11月1日には、根本大塔と金剛峯寺の中には入らなかったのですが、2022年4月30日には入りました。建物内に興味のある方は上のリンクをクリックしてください。

高野山・金剛峯寺の御朱印

苅萱堂〜苅萱堂心と石童丸の悲しい物語

金剛峯寺を参拝し、バスの集合場所までは歩くことにしました。自由時間が1時間ありましたので、苅萱堂(かるかやどう)に入ってみました。

苅萱堂については何も知らなかったのですが、入って大正解。3面の壁に『苅萱堂心と石童丸の悲しい物語』の絵が数十枚飾られ説明されています。時間がないので、1枚1枚じっくり見れなかったのが心残りです。

筑紫の国(福岡県)に、加藤繁氏という若い領主がいました。この正室が側室を殺そうとします。計画は発覚して側室は難を逃れ、加藤家から出ることになりました。

しかし、領主の繁氏は人間の恐ろしさから出家し、高野山で修行します。そして、苅萱堂心(かるかやどうしん)と呼ばれるようになりました。

一方、側室は加藤家から出る時に身ごもっていました。この子が石童丸です。

石童丸は大きくなって、父が高野山にいると聞き、母を伴って高野山へ向かいます。

高野山は、当時は女人禁制の地。石童丸は母を麓に残し、一人高野山に登り、苅萱堂心に父の消息を尋ねます。父は真実を言えません。ただ「その者は死んだ」と石童丸に告げます。

なくなく麓に戻ると、石童丸にはさらなる悲劇が。石童丸の母が、すでに他界していたのです。石童丸は高野山に戻り出家し、父である苅萱堂心の弟子になります。この父子が修行した場所が、この苅萱堂だったといいます。

苅萱堂の御朱印

昼食は、添乗員さんがお土産におすすめていた「ごま豆腐」を使った「ごまとろ丼」です。

「ごまとろ丼」は、親子丼の鶏肉をごま豆腐に変えたものです。ごま豆腐はその食感が良くツルっとして柔らかいのですが、それなりのコシもあります。ふわふわの卵との相性もバッチリで、おすすめです。

高野山・奥之院 終わりに

高野山・奥の院の見どころ5選を紹介しました。

- 高野山・奥の院〜空海は今も修行している

- 高野山・大門

- 壇上伽藍〜根本大塔

- 金剛峯寺〜教科書でおなじみ

- 苅萱堂〜苅萱堂心と石童丸の悲しい物語

高野山は西の大門から東の奥之院まで約4kmありますので、自由時間が5時間以上あるバスツアーを見つけてください。

![【鎌倉 成就院】由比ヶ浜を眺望できるアジサイの参道[見どころ]](https://hatobus.club/wp/wp-content/uploads/2017/03/kamakura-jojuin1-1-550x355.jpg)

![国内旅行の費用を抑える賢い方法|具体例な節約術[チェック式]](https://hatobus.club/wp/wp-content/uploads/2025/03/costs-down-550x368.jpg)