伏見稲荷大社の見どころ5選を紹介します。

- 伏見稲荷大社の表参道から本殿へ

- 伏見稲荷大社の千本鳥居は本当に1,000本あるの?

- 三ツ辻から四ツ辻へ。そして晴明の滝[水属性]

- 稲荷山の頂上 一ノ峯・二ノ峯・三ノ峯

- 裏参道はエキゾチック、神幸道は縁日のような賑わい

伏見稲荷大社はトリップアドバイザー【外国人に人気の日本観光ランキング 2019】で第1位。これで連続5年以上です。そのせいか、境内のいたるところで東南アジア系の人々の声が賑やかに飛び交っています。

しかも、まだ11月24日ですが、まるでお正月のような混雑。ですから、千本鳥居の中では人々の肩がふれあうくらい混雑していました。

千本鳥居を抜けて向かった三ツ辻から四ツ辻の登り道は、かなり急な坂道です。私は混雑と疲れで正直これ以上は登れないと、稲荷山の頂上をひとめぐりする一ノ峯、二ノ峯、三ノ峯の参拝は諦めました。しかし、安倍晴明が好きな私は、もう少し先の清明の滝だけでも見ておきたいと決意しました。(安倍晴明と清明の滝は無関係かもしれませんが)

すると、晴明の滝が、私に小さな奇跡を起こしてくれたのです。

(四季の旅/2018-11-24)

伏見稲荷大社の参拝ルートMAP

伏見稲荷大社の参拝ルートMAP

【目 次】

伏見稲荷大社の表参道から本殿へ

伏見稲荷大社のご由緒

和銅四年(711)、秦氏の遠い祖先の伊侶具(イロク)の秦君は、稲作で大いに富んでいました。ある時、餅を的にして矢を射たところ、餅は白い鳥となって飛び上がり、お山の峰におりました。ここに稲が生えたので、神社を創建して伊奈利(いなり←いねなり)を社の名前としました。(『山城国風土記』)

向こうに見えるのが第二の鳥居と楼門です。

向こうに見えるのが第二の鳥居と楼門です。

楼門

楼門

楼門をくぐると外拝殿

そして、本殿は参拝客で混雑!

そして、本殿は参拝客で混雑!

お狐さまは、ご祭神ウカノミタマノカミの使いで眷属(けんぞく)。今まで見たこともないような、キリッとしたスマートなお姿!

お狐さまは、ご祭神ウカノミタマノカミの使いで眷属(けんぞく)。今まで見たこともないような、キリッとしたスマートなお姿!

外国人に人気があるため、英語で説明されている「鳥居の絵馬」

Your address and name on the front side of the torii and Please write your wishes on the reverse side.

We do not write Japanese in torii.

伏見稲荷大社の千本鳥居は本当に1,000本あるの?

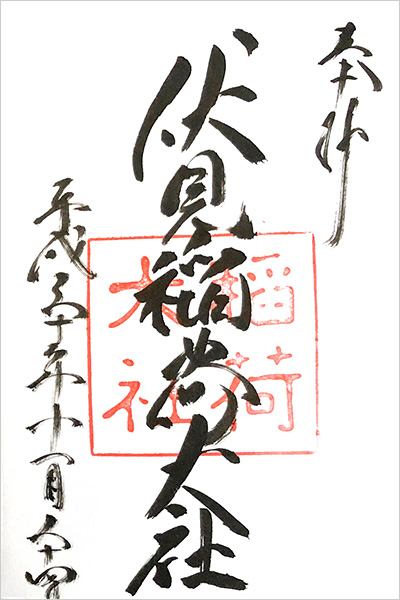

御朱印をいただき、いよいよ千本鳥居へ。

御朱印をいただき、いよいよ千本鳥居へ。

摂末社の玉山稲荷社、白狐社などが並んでいます。

鳥居群が現れましたので、これぞ千本鳥居かと思いましたが、これは祭場の鳥居でした。

鳥居群が現れましたので、これぞ千本鳥居かと思いましたが、これは祭場の鳥居でした。

お狐さまに見守られながら、いよいよ千本鳥居の中へ

実際の千本鳥居の数は、850前後だそうです。稲荷山全体で、約10,000の鳥居があります。

千本鳥居は並行して行きと帰りの2本あります。行きの鳥居の中は、人と人の肩が接するくらいの混雑。まるで、初詣でのようです。

終点の奥宮奉拝所から引き返す千本鳥居は、空いていました。千本鳥居には、鳥居の奉納者の名前と奉納年月日が書かれています。

終点の奥宮奉拝所から引き返す千本鳥居は、空いていました。千本鳥居には、鳥居の奉納者の名前と奉納年月日が書かれています。

奥宮奉拝所

奥宮奉拝所

ここに有名な「おもかる石」がありますが、混雑ですっかり忘れていました。しかし、帰りに下ってきた裏参道にも「おもかる石」がありました。「おもかる石」を持ち上げられるかで、願いがかなうか占います(後述)。

奥宮奉拝所から三ツ辻・四ツ辻までは、ゆるやかな登り道になります。その道にも、鳥居が何本も立っています。

奥宮奉拝所から三ツ辻・四ツ辻までは、ゆるやかな登り道になります。その道にも、鳥居が何本も立っています。

新池が右に見えてきましたら、三ツ辻はすぐ近くです。

三ツ辻から四ツ辻へ。そして晴明の滝[水属性]

三ツ辻や四ツ辻には、茶店があります。この辺りから道はかなり急になっていますので、ゆっくり休んでから登ってください。

四ツ辻の手前の眺望。きつい登り道を歩いてくると、このような眺望は一息つけてありがたいです。

そして四ツ辻です。

正直、私は混雑が嫌になっていました。また、疲れも限界に近かったのです。しかし、この先にある安倍晴明と名のついた「清明の滝」までは行きたいと決意していました。

清明の滝は[水属性]

四ツ辻を少し登り、清明の滝へ行く脇道に入ると、どういうわけか混雑が嘘のように誰も歩いていません。

たった一人の若者が向こうから歩いてきましたので、尋ねてみました。

「清明の滝は、ここからどのくらいで行けますか?」

若者の返事は「わかりません」でした。

それもそのはず、降りてくる人には「清明舎・清明瀧」の表示が見えないのです。降りてくる人の建物の側には、表示がないからです。

ところで、伏見稲荷大社は風属性ですが、清明の滝はおそらく水属性です。

清明舎から右下に降りたところに滝はあります。落差3メートルほどの小さな滝です。しかし、私にとって清明の滝は最強のパワースポットでした。

今までの疲れ切った体が、ウソのように回復していました。この後、稲荷山の急な坂道も苦にはならなかったのです。

家に帰ってから、自分の属性を調べてみました。なんと水属性でした。神社の属性が何を基準にしているか知りませんが、同じ属性だと気分が良くなるのかもしれません。

ところで、四ツ辻から一ノ峯付近は急な坂道が多く、二ノ峯、三ノ峯への右回りに登るのはきつめです。反対に、四ツ辻から三ノ峯、二ノ峯、一ノ峯への左回りは緩やかです。ですから、四ツ辻から左回りに回るのがオススメです。(所要時間約40分)

私は清明の滝から稲荷山を登りましたから、きつめの左回りでした。でも、前述したように楽に回れました。

稲荷山の頂上 一ノ峯・二ノ峯・三ノ峯

清明の滝でパワーをもらったせいか、急な坂道も平気で登れました。

(写真上)伏見稲荷大社・一ノ峯

(写真下)伏見稲荷大社・二ノ峯

(写真上)伏見稲荷大社・荷田社

(写真上)伏見稲荷大社・荷田社

(写真下)伏見稲荷大社・三ノ峯

一ノ峯、二ノ峯、荷田社、三ノ峯を参拝し、四ツ辻に戻ってきました。

四ツ辻からエキゾチックな面白・裏参道へ

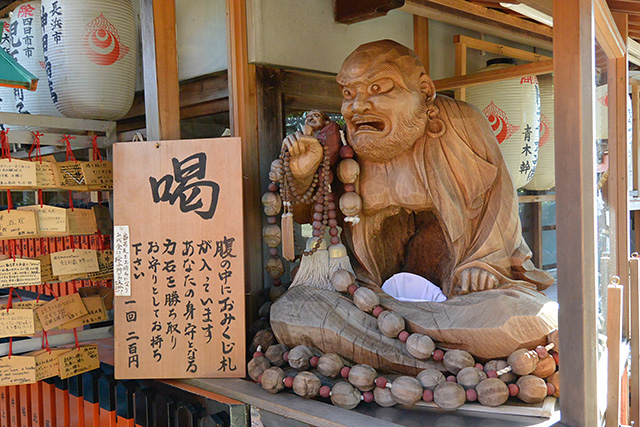

ご神体の三宝のおもかる石

「わが思う吉凶をこの三宝のお石に真心で三度ご祈念し、もちあげてください。軽く上がれば吉です」

と説明されていますが、重い軽いの基準がわかりません。ただ、持ち上げた「おもかる石」は、ずっしり感はありました。では「吉ではない」?

口入稲荷本宮

知る人ぞ知る、縁結びの神。女性にたいへん人気があるスポットだといいます。

裏参道はご覧のように、エキゾチックで面白いところがたくさんありました。ここはどこの国、外国なの?と思うほどでした。

裏参道はご覧のように、エキゾチックで面白いところがたくさんありました。ここはどこの国、外国なの?と思うほどでした。

裏参道の終わりを左に曲がると、矢嶋ヶ池があり、そのまま真っすぐ行くと本殿に着けます。

裏参道の終わりを左に曲がると、矢嶋ヶ池があり、そのまま真っすぐ行くと本殿に着けます。

神幸道は、縁日のような賑わい

伏見稲荷駅に近い神幸道(しんこうみち)の鳥居。この鳥居の前を右に曲がると、1分ほどで表参道の大鳥居になります。

ネットでも紹介されているすずめの焼き鳥

ネットでも紹介されているすずめの焼き鳥

伏見稲荷駅から1分ほどにある、豊臣秀吉が「袮(ね)ざめ家」と名付けた450年を数える老舗茶屋。麻の実がピリリと効いた「いなり寿し」は、4個600円(税込)。店頭で握ってくれて、お持ち帰りもできます。

伏見稲荷大社の御朱印

伏見稲荷大社のご祭神

宇迦之御魂神(ウカノミカタノカミ)

伏見稲荷大社 終わりに

伏見稲荷大社の見どころ5選を紹介しました。

- 伏見稲荷大社の表参道から本殿へ

- 伏見稲荷大社の千本鳥居は本当に1,000本あるの?

- 三ツ辻から四ツ辻へ。そして晴明の滝[水属性]

- 稲荷山の頂上 一ノ峯・二ノ峯・三ノ峯

- 裏参道はエキゾチック、神幸道は縁日のような賑わい

伏見稲荷大社はトリップアドバイザー【外国人に人気の日本観光ランキング 2019】これで連続5年以上第1位です。その秘密がわかったような気がしました。

![国内旅行の費用を抑える賢い方法|具体例な節約術[チェック式]](https://hatobus.club/wp/wp-content/uploads/2025/03/costs-down-550x368.jpg)